이명박 바로알기

미국병 뿌리 ‘레이거니즘’에 빠진 ‘MB식 통치’

YOROKOBI

2009. 12. 7. 05:36

노동 적대 · 감세와 재정 확대 · 힘의 과시 - 유사

빈부 양극화 · 재정위기 악화 등 ‘한국병’ - 우려

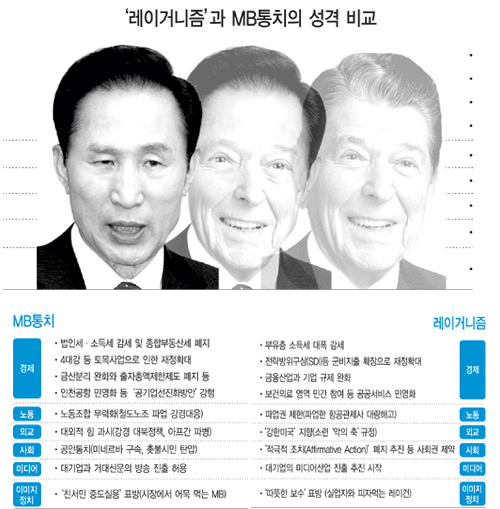

이명박 정부가 실패한 보수주의의 교조인 '레이거니즘'의 덫에 빠져들고 있다. 이명박 대통령이 선진화를 명분으로 로널드 레이건 전 미국 대통령의 신자유주의적 보수화 정치를 답습하는 기조를 강화하고 있기 때문이다. 적대적 노동정책, 감세와 재정 확대, 대외적 힘의 과시 등 곳곳이 닮은 꼴이다. 그 점에서 이 대통령이 한국판 '보수화 국가 개조'에 나섰다는 진단도 나온다.

◇ 양태 = 실제 이 대통령의 정책 행보를 보면 정치·경제·사회 전 분야에서 레이거니즘과의 유사성이 발견된다. 당장 노동정책을 보면 확연하다. 철도노조의 파업을 완력으로 종식시킨 것은 물론 한나라당에서도 유예 의견이 컸던 복수노조 허용과 노조 전임자 임금 지급 금지의 내년 시행을 밀어붙였다. 이른바 법과 원칙을 앞세운 적대적 노조정책이다. 특히 철도노조 파업 대처 과정에서 이 대통령이 레이건 정부의 항공 관제사 파업 대처 방식을 언급한 것은 레이거니즘의 영향을 증좌하는 단적인 사례다. 레이건 전 대통령은 1981년 항공관제사 노조가 파업하자 1만1300여명을 대량해고하는 방식으로 진압했다.

경제부문에서도 비즈니스 프렌들리를 골자로 한 'MB노믹스'는 '레이거노믹스'의 쌍둥이라 할 정도다. 레이건 행정부의 '래퍼 곡선(세율과 세수의 상관곡선)'에 기반한 소득세 대폭 감세, 기업 규제의 완화, 금융산업 자유화 등은 이명박 정부의 종부세 폐지, 소득·법인세 인하, 금산분리 완화와 각종 기업규제 완화 정책과 완연히 상통한다.

그러면서 보수 진영의 작은 정부 이념과는 이질적인 대대적 재정 확대 정책도 동일하다. 레이건 정부는 군비 확장에, 이명박 정부는 4대강 사업 등 단기적 건설경기 창출에 집중한다는 차이만 있을 뿐이다.

청와대 국정기획수석비서관실은 지난 6월 공기업 선진화의 모범사례로 레이건 정부의 공공서비스 사유화 정책을 꼽기도 했다.

정치적 면에선 '힘의 통치'다. 내치에선 이해와 설득을 구하기보다는 일방주의 양태로, 대외적으론 힘의 과시와 전시를 통한 국민동원식 전략이다. 레이건 정부는 '강한 미국'을 구호로 미국민의 자긍심을 고취하며 그라나다 침공, 리비아 폭격 등을 밀어붙이고 구소련 고립정책을 취했다. 이는 이명박 정부의 주요 20개국(G20) 정상회의 유치로 상징되는 '선진국가론'이나 대북고립정책과 맥이 유사하다.

자본친화적 미디어 규제 완화를 추구한 점도 동일하다. 레이건 정부에서 시작된 대기업의 미디어시장 진출 규제 완화 정책은 이후 미국 공화당·보수 치세의 기반이 됐다. 이 정부가 미디어법을 강행처리, 거대신문과 대기업의 방송 진출을 허용한 것도 보수정권의 장기 집권 기반 마련에 목적이 있다는 지적이 나온다.

강행 통치의 이미지 중화를 위한 이미지 행보도 닮았다. '따뜻한 보수'를 표방한 레이건 전 대통령은 미시간주 플린트의 실업노동자들을 찾아 피자를 나눠 먹었고, 이 대통령은 '친서민'을 외치며 재래시장을 찾아 어묵을 먹는 모습을 연출했다. 그러나 복지 확대 등 실질적 정책변화가 없다는 점은 한결같다.

◇ 배경과 문제점 = 레이거니즘이 1960·70년대 미국 사회 진보의 맥을 끊고 신보수 사회를 만든 시발점이었음을 감안하면, 'MB 통치'도 보수 국가개조를 겨냥한 의도가 커 보인다. 결국 이 대통령의 선진화 모델은 레이건식 미국이고, 근본주의적 성격을 띤 보수사회란 이야기다.

국가주의 등 철저히 이념적 통치라는 공통점도 확인된다. 레이건 전 대통령이 과거 소련을 "악의 축"으로, 이 대통령이 2007년 대선 후보 시절 "이번 (대통령) 선거는 친북좌파 세력과 보수우파 세력의 대결"로 규정한 데서부터 이미 예고된 것이란 이야기다. 상지대 홍성태 교수(사회학)는 "이른바 배타적 기독교와 결합된 보수주의 같은 것을 내세운다는 점에서 레이건과 비슷하다"면서 "근본주의적 기독교 태도가 정치와 결합되는 것은 위험하다"고 지적했다.

문제는 레이거니즘은 결국 다양한 병증만 양산해낸 실패한 정책이고, 따라서 용도폐기되고 있다는 점이다. 미국의 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 교수(프린스턴대)는 최근 미국의 금융위기 이후 '대통령의 좀비들' 등 일련의 칼럼에서 "미국의 정치판은 여전히 레이거니즘에 의해 지배되고 있다"고 개탄했다.

실제 이 같은 우려는 감지된다. 레이건 이후 1980~2007년 미국의 상위 0.01%의 실질소득은 7배 증가한 반면 중간 순위의 실질소득은 22% 증가에 그치며 중산층이 몰락한 것처럼, 이명박 정부 이후 우리 사회의 양극화도 심화되고 있다. '강한 미국'은 구현됐지만 지금 미국인은 각종 테러 위협 등 더 '안전하지 않은 세계'에 살고 있는 것처럼, 한국 사회도 지난해 촛불정국 등 갈등지수가 커지고 있다. 연세대 김호기 교수(사회학)는 "문제는 모두 갈등유발형 이슈라는 점이다. 개발독재 시기에는 맞을지 몰라도 지금 사회에서는 갈등만 증폭시키고 정권의 의도와 다른 성과를 낼 가능성이 높다"고 우려했다.

< 김광호·강병한기자 >